厳島神社(宮島)へ訪れた記念に、必ずと言って良いほどを買って帰るお土産があります。

そのお土産とは、あなたもご存知の「しゃもじ」です。

宮島の商店街へ出向くと土産物店が立ち並び、どの土産物店を見てもほとんどと言って良いほど「墨書きされた木製のしゃもじ」が販売されています。

いったい何故、宮島ではこれほど「しゃもじ」が多いのでしょうか?

以下では、宮島の土産店に「しゃもじ」が多い理由や、宮島の「しゃもじ」の歴史や由来・ご利益について説明しています。

「しゃもじ」は宮島の名産品!しかも生産量が日本一??

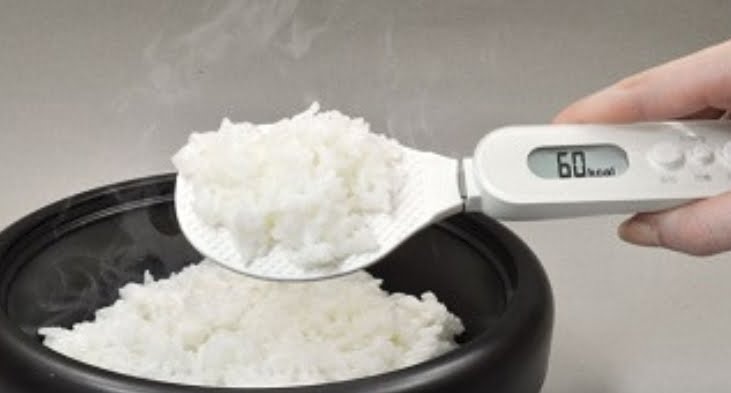

現代の電化製品である炊飯器には「しゃもじ」付きの製品も多く、販売している「しゃもじ」自体も、ほとんどがプラスチック製の「しゃもじ」です。

しかし江戸時代以前のまだ近代化が始まる日本では「木製のしゃもじ」を使用するのが通例でした。

しかし江戸時代以前のまだ近代化が始まる日本では「木製のしゃもじ」を使用するのが通例でした。

そして「木製のしゃもじ」と聞けば日本広しと言えど、まず「宮島」の名前が出てきます。

それもそのハズです。

なんと言っても宮島は「日本一の”木製しゃもじ”の産地」であるからです。

そして驚くことに宮島は産地だけではなく、なんと!「しゃもじ」自体の起源も「宮島が発祥の地」と言われているのです。

「宮島の”しゃもじ”の起源」と「”しゃもじ”を考えた人物」

1789年~1801年(寛政年間/江戸時代)の頃、宮島の「光明院(こうみょういん)」に「誓信(せいしん)」という修行僧がいました。

光明院とは厳島神社の近辺にある寺院で「五重塔」の近くにある寺院です。

その光明院の修行僧である誓信が、当時、主たる産業がなかった宮島のために、まず「厳島・弁財天」が手に持つ「琵琶(びわ)」と形状が似た「しゃもじ」を御山の神木で作り、それを宮島参拝のお土産として売り出すことを島民に薦めたことが始まりです。

このため「しゃもじ」その物を「宮島」と呼ぶこともあります。

この御神木の杓子で御飯を頂くと、ご神徳にあやかって「福運をまねく」という誓真の教えと共に「宮島杓子」の名声は宮島中に広まって行くことになります。

やがて、誓真の教えは日本中にまで広まり、縁起物として「しゃもじ」が売れ始めると「しゃもじ」の生産を中心として多くの人々が集まるようになってきました。

こうして「しゃもじを作る職人」「作った”しゃもじ”を販売店に卸す問屋」「問屋から仕入れた”しゃもじ”を販売する土産物屋」といった一大産業へと発展し「しゃもじ作り」は宮島の産業となり定着して行くことになります。

明治時代に入り、日清・日露戦争が勃発しましたが、その際には「飯取る=敵を召し取る」という語呂のもと、縁起物としてより一層、有名になったそうです。

以上のような経緯から、現在では「必勝」「商売繁盛」などの文字が染め抜かれた「飾りしゃもじ」が工芸品として制作されています。

「しゃもじ」の起源・語源と「しゃもじ」の言葉の意味

上述の光明院の修行僧・誓信は「しゃもじ」を知っていたから「厳島・弁財天(市寸島比売/いちきしまひめ)」が持つ琵琶にアヤかり「しゃもじ」を売り出す発想を思いついています。

しかし「しゃもじ」と言う言葉はいったい誰が考えたのでしょう?

また、「しゃもじ」とはいつから存在するのでしょうか?

しゃもじの起源

実は「しゃもじ」の歴史は古く、弥生時代の遺構から「しゃもじ」が土器などと一緒に出土しているそうです。

つまり「しゃもじ」は古代文明の時代から存在しており、この頃から「炊き上げた米」をスクい上げるといった用途に使われていたことになります。

しゃもじの語源

では、「しゃもじ」と言う言葉はいったい誰が考案したのでしょうか?

実は「しゃもじ」の言葉の起源は定かではありませんが、室町時代の文献に「杓子(しゃくし)」と言う記述が残っており、この杓子の意味合いとは「しゃもじ」と似ている形状の先端に皿が付いた道具のことを「杓子(しゃくし)」と呼称していたようです。

その後、時代を経る過程において「杓子」がナマって行き、やがて「しゃもじ」と言う言葉が生まれたようです。

尚、「杓子」の言葉の起源や、使用され始めた時期などは不明です。

【豆知識】実は「しゃもじ」は女房詞の1つ?

これはあまり知られていませんが、「しゃもじ」は漢字で書く事ができ、漢字表記にすると「杓文字」と書きます。

ただし、杓子と書いて「しゃもじ」とする例もありますが、これは室町時代初頭より宮中や院に仕えた女房たちが使用し始めたのが起源とされており、俗に「女房詞(にょうぼうことば)と呼ばれる類のものです。

例えば、女房詞のしゃもじ(杓子)を解釈するとこのようになります。

- 「杓子(しゃくし)」の「しゃ」+「もじ」

分かりやすく言うと、しゃもじの「もじ」の部分が女房詞となるのですが、女房詞の大きな特徴として詞(言葉)の前に「お」を付けたり、詞の終わりに「もじ」を付けたりします。

女房詞の一例(「お」がつく例)

- おかず(今晩のおかず)

- おから

- おじや

- おでん

- おにぎり

- おはぎ

- おひや(冷水) …etc

女房詞の一例(「もじ」がつく例)

- しゃもじ

- おめもじ(御目にかかる)

- すもじ(寿司)

- はもじい(恥ずかしい)

- ゆもじ(浴衣) …etc

以上、「しゃもじ」が室町時代初期から使用され始めた女房詞だと解釈するのであれば、「しゃもじ」の言葉の起源は室町時代初期の女房詞だということになります。

宮島の「しゃもじ」のご利益

「しゃもじ」が名産品となった当時の宮島の活況ぶりを見て、時の「内閣総理大臣・大隈重信(おおくま しげのぶ)」は「是れ(これ)天下の富をスクい取るものなり」と公言しています。

また、上記のように「飯取る」から「(敵を)召し取る」とかけて「勝運」「商運」「幸運」を招く縁起の良い物とされています。

【補足】宮島しゃもじに使用される材木の種類

宮島の土産物屋などの店頭で並べられている「しゃもじ」に使用されている材木は主に以下のような種類があります。

- 竹の杓子

- 桑(くわ)杓子

- もみじ杓子

- 桜(さくら)杓子

- ひのき杓子

- けやき杓子

この中でも高級で高価なものが「もみじ(紅葉)」です。紅葉は樹木自体が大きく育たないことから採れる量が限定されています。次いでヒノキです。

見た目の見栄えが良いのがケヤキの「しゃもじ」です。ケヤキは君の純白のウナジのように縦の筋がキレイに出ますので高級感があります。

宮島しゃもじの種類

現在、宮島の店頭で並べられている「しゃもじ」は、従来のような「ご飯しゃもじ」だけではなく、以下のような種類があります。

- おみやげ杓子

- みそへら

- バターナイフ

- スプーン

- 大杓子

- 料理用ターナー

- 通信杓子(杓子型のハガキ)

終わりに・・

「誓信」ゆかりの寺院「光明院」の紅葉

宮島は「安芸(秋)の宮島」と呼称されるほどの日本でも5本の指に入る紅葉スポットです。

宮島の中でも穴場的な場所が、修行僧・誓信が得度した上記の「光明院」です。

光明院では、例年、秋口になると緑色・黄色・紅色の3色の見事な紅葉を見ることができます。

宮島・光明院へのお問い合わせ先「住所・電話番号・営業時間(閉門・開門時間)」

- 電話番号:0829-44-0235

- 創建年:不明。推定:室町期後半

- 宗派:浄土宗

- 御本尊:阿弥陀如来

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。