宮島・千畳閣(豊国神社)【重要文化財】

創建年

- 1587年(天正15年)※室町時代

再建年

- 1868年(明治元年)

- 1985年(昭和60年)

大きさ

- 桁行13間(奥行:約24m)

- 梁間8間(横幅:約15m)

面積

- 畳857枚分

建築様式(造り)

- 入母屋造

- 一重

屋根の造り

- 本瓦葺

重要文化財指定年月日

- 1910年(明治43年)8月29日

御祭神

- 豊臣秀吉公

- 加藤清正

社格

- 厳島神社(境外)末社

造営総指揮

- 安国寺恵瓊

発願者

- 豊臣秀吉

例祭

- 毎年9月18日

項・一覧

- 1 宮島・千畳閣(豊国神社)【重要文化財】

- 2 豊国神社(千畳閣)の読み方

- 3 豊国神社の別名「千畳閣」

- 4 千畳閣(豊国神社)の境内案内図

- 5 豊国神社(千畳閣)のご利益

- 6 豊国神社(千畳閣)の歴史・由来

- 7 豊国神社を創建した人物「安国寺恵瓊」とは?

- 8 豊国神社(千畳閣)の建築様式(造り)と見どころ・特徴など

- 9 豊国神社(千畳閣)の御朱印の種類や初穂料(値段)・もらえる場所

- 10 豊国神社(千畳閣)の御祭神「豊臣秀吉」「加藤清正」

- 11 豊国神社(千畳閣)の拝観所要時間(滞在時間)

- 12 豊国神社(千畳閣)の「拝観料金(入場料金)・割引」

- 13 豊国神社(千畳閣)の営業時間(開門・閉門時間)定休日・電話番号」など

- 14 豊国神社(千畳閣)の場所(地図)と交通アクセス

- 15 千畳閣への具体的な行き方(入り方)

- 16 千畳閣は厳島神社を守っていた?!

豊国神社(千畳閣)の読み方

厳島神社の境内には、読みにくい名前の御祭神や社殿がありますが「豊国神社」は「とよくにじんじゃ」または「ほうこくじんじゃ」と読みます。

豊国神社と呼ばれている理由は豊臣秀吉公がこの世を去って神として崇められるようになった神号(しんごう)である「豊国大明神(ほうこくだいみょうじん)」に因んだものです。

豊国神社の別名「千畳閣」

他にも豊国神社には別名があり、「千畳閣(せんじょうかく)」とも呼ばれています。一般的には「千畳閣」の名前で知られています。

千畳閣と呼称されている理由としては、「畳の数が約1000枚もの広さを持つ荘厳な建造物」という意味合いが込められています。

千畳閣(豊国神社)の境内案内図

千畳閣(豊国神社)の境内はけっして広いとは言えず、むしろ狭くて窮屈です。理由は海に面した丘陵地帯に畳約900畳もの広さの建物が建立されていることもあり、境内地と呼べる敷地が確保できなかった背景があります。

しかし、豊国神社の大きな見どころとして、境内に「五重塔」があります。

厳島神社とこの五重塔のコントラストは絵葉書や雑誌の写真などで広く紹介され、秋(安芸)の宮島を代表するシンボルマークとも成り得る存在です。

それとこの千畳閣が建つ場所は「塔の岡」と呼ばれる丘陵に位置し、かつて大内義隆の参謀格を務めた陶晴賢(すえはるかた)が厳島合戦において本陣を構えた場所でもあります。

そのほかの設備

トイレ(男女)

豊国神社(千畳閣)のご利益

豊国神社の御祭神は、農民から天下人にまでのし上がった豊臣秀吉です。

したがって、まずは「出世のご利益」があります。

その他、秀吉は織田家随一の「人たらし」とも云われた武将で、信長から中国地方の計略を一任されています。

この時、中国地方をほとんど「調略」と言う名の「人たらし」の技術を用いて兵力を損ねることなく、降伏させる形で中国地方を手中におさめています。

因みに「人たらし」とは「多くの人に好かれるための技や性格のこと」で、多くの人に上手く取り入いって、最終的には自分に協力してもらうことまでをいいます。

秀吉は、生まれ持った陽気で寛大な性格と、農民出と言う弱い立場から、生まれながらにしてこの「人たらし」の技術を持っていました。

また、秀吉は臆病である反面、非常に頭の良い武将でした。

そんな秀吉の「人たらし」は並外れたものがあり、出世して行くごとに多くの優秀な家臣が配下に付き、最後には日本を統一し天下人にまでなってしまいます。

以上のことから、「仕事の人間関係の向上」・「単に人間関係の向上」や、そこから派生する「幸運招来」「良縁招来」のご利益もあります。

豊国神社(千畳閣)の歴史・由来

実は豊国神社は、豊臣秀吉によって創建された当初は「大経堂(だいきょうどう)」と呼称されていました。

秀吉は1587年(天正15年)に九州征伐への途上、この厳島の地へも立ち寄り、軍勢を海上からも九州へ送りこめるようにと安宅船(あたけぶね/軍船)の造船を命じています。

その際、この千畳閣の周囲に自生していた1本の巨大な楠の木を伐採し、「山の神の土地を荒らした」とのことで償いの意味合いでお堂を造営します。

そのお堂こそが、かつての「大経堂」であり、今日に見る豊国神社(千畳閣)となります。

”大経堂”と命名された理由

「大経堂」という名前が付けられた理由は、秀吉は毎月に1度、戦没者を供養するために盛大な法要(千部会=千部経の読経)を執り行うためのお堂、もしくは「1000もの経典を安置するお堂」との意味合いに由来するものです。

以来、「大経堂」の名前は明治元年まで続き、明治初頭に明治政府から発令された「神仏分離令」によって現在の「豊国神社」へと名前が改められています。

その際、大経堂の境内で安置されていた以下の仏像は同じ宮島内に位置する「宮島・大願寺(だいがんじ)」へ遷されています。

- 「釈迦如来座像」※御本尊

- 「阿難尊者像(あなんそんじゃ)」

- 「迦葉尊者像(かしょうそんじゃ)」

えぇっ?!豊国神社(千畳閣)は実は未完成だった?!

実は、この豊国神社(千畳閣)は、いまだ未完成だと云われています。この理由は「朝鮮出兵」によって国内に主だった武将や家臣がいなくなったのと、豊臣秀吉が造営中にも関わらず、1598年(慶長3年)9月18日に他界してしまい、工事が中止されたためだと伝えられています。

一方、千畳閣の造営指揮を執った毛利家の参謀「安国寺恵瓊(えんこくじえけい)」も朝鮮出兵で朝鮮入りし、太閤秀吉がこの世を去った後は毛利家存続ために奔走し、関ヶ原の戦いでは西軍に味方しています。

ご存知の通り、関ヶ原の戦いは東軍の勝利で終結しますが、敗軍の将となった恵瓊も総大将「石田三成」らと共に捕縛され、戦後処理として1600年に京都六条河原にて処刑され、この世を去っています。

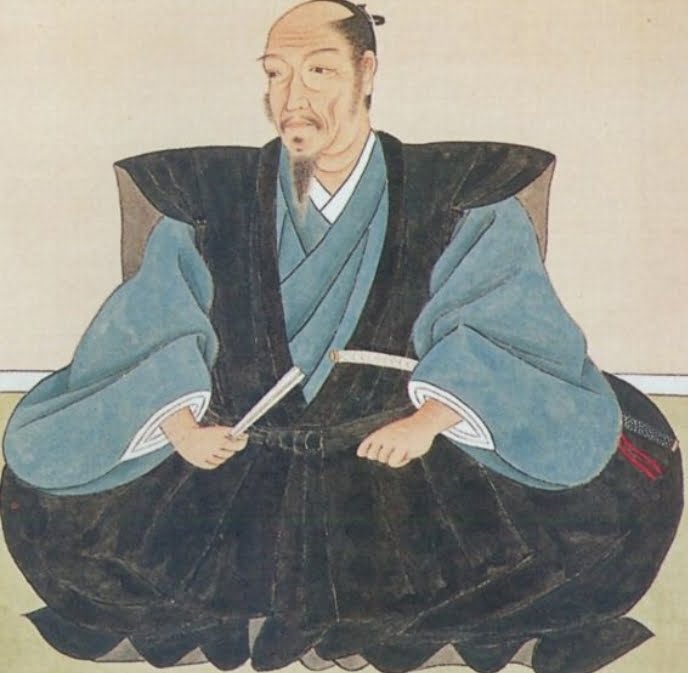

豊国神社を創建した人物「安国寺恵瓊」とは?

安国寺恵瓊とは、毛利家の参謀であり軍師をも務めた僧侶のことです。主に豊臣家との外交僧として活躍し、毛利家存続のために一役かった人物でもあります。

安国寺恵瓊は正式には、恵瓊(えけい)と称し、現在の広島県広島市東区牛田新町に建つ「不動院」、かつては「安国寺(あんこくじ)」と呼ばれた寺院に僧籍を置く僧侶であったことから”安国寺の恵瓊”ということで”安国寺”を称するようになっています。

恵瓊は僧籍でありながら、幼少期から毛利家に仕えており、戦の折には自らも参陣して陣頭指揮を執っています。

この安国寺恵瓊は秀吉公同様の「人たらし」の才能や、すぐれた洞察力を持ち併せており、外交では仏教勢力を背景に様々な他勢力との交渉を担当し、毛利家興隆の礎になっています。

秀吉は恵瓊を毛利家の家臣と知りながらも自らと似たようなこの恵瓊に目をかけて重用し、ぬぅあんとぉぅっ!現在の金額で10億円ものお金をこの恵瓊に渡し、この豊国神社(かつての大経堂)を建立させています。

その後、工事は開始されますが、上述したように大経堂の完成を見ることなく秀吉公はこの世を去ることとなり、大経堂の造営工事は途中で頓挫してしまいます。

現在、この千畳閣が未完成であるとされる理由には、このような歴史的背景があったからです。

【補足】塔之岡茶屋

塔之岡茶屋では、「太閤力餅(たいこうちからもち)」という餅を販売しています。

この餅には千畳閣に因んだ、ちょっとした由来があって何でも千畳閣を造営する際、仕事に精が出せるように大工さんたちに配っていたそうです。

余談ですが、1985年(昭和60年)に実施された修理工事の際、鬼瓦から「播磨国 英賀(はりまこく あが)」の刻銘が見つかったとのことです。

これが事実であれば、この千畳閣の建築作業にたずさわったのは兵庫県姫路市飾磨区英賀の大工さんということになります。

豊国神社(千畳閣)の建築様式(造り)と見どころ・特徴など

千畳閣の床下って歩けたんでっか!!知りまへんでしたわ

実は、駄々広い千畳閣の縁側の片側の床下はなんと!歩けるようになっており床下を観覧することができます。..こりゃ驚きダぎぁ

このように堂舎の床下を歩けるような建造物は日本広しと言えど1つもなく、まさに日本でたった1つだけの特殊木造建造物と言えます。

千畳閣の名前の通り、畳「1000畳」分もの広さがありますので、床下を通行する際、真下から見上げることで、その果てなき広さを実感することができます。

床下は通り抜けできるが逆側には段があるので要注意!

千畳閣の床下は通り抜けが可能ですが、五重塔側から入る時の出入口と逆側の出入口とは出入口の大きさが異なりますのでご注意ください。

五重塔の逆側の出入口には段があって狭くなっています。足腰の弱い方は無理をせず引き返してください。

ところで・・千畳閣の反対側の床下も歩けるの?

・・と、こんな疑問を考える方も出てくると思いますが、残念ながら反対側の床下は歩けなくなっています。理由は天井が低すぎるためです。つまり、歩ける仕様ではないと言うことです。

床下の16角の柱

通例では、柱を円柱にして建造物に据える場合、ひび割れを懸念して木目の中心となる”木の芯”を外します。ここでの「木の芯を外す」とは「木目の中央部(芯)からズラした位置で用材を確保する」という解釈です。

すなわち、まず木の芯を除外して四角形で切り出した後に、八角形に加工して最後に十六角形・・三十二角形→円柱へと加工して行きます。

大抵、床下に使用する用材は目に触れないという意味合いから、工程を短縮する意味合いで八角形までで留め置くのですが、千畳閣の床下の柱は十六角形をしています。

これには意味合いを感じ取れる一方で、単純に柱が太いので十六角形に加工したとも捉えることができます。

ちなみにこのような柱の円柱や角柱の形状に関しての由来は、一説によれば「天円地方(てんえんちほう)」という古代中国の思想が反映されているとも云われています。

天円地方とは、「天は北極星を中心として円状に存在する。地は方形状に存在する。」との考え方です。

これを寺社建築の柱に当てハメると殿舎や堂舎の柱は円柱で造り、その地下部分となる床下には方形状の角柱を据えるといった解釈になります。

化粧屋根裏に扉すらない粗末な堂舎(殿舎)

先述したとおり造営工事が中止になっていますので、御神座の真上の天井以外の天井には、天井板が張られておらず屋根の裏側が目視できる状態になっており、只々、虚無な空間が広がっています。

この他、豊国神社へ参拝に訪れることで容易に分かりますが、扉はもとより内陣や外陣と言った仕切り板も張られておらず、吹き放ち状態になっており、部屋の隅々まで見通せます。

この他、豊国神社へ参拝に訪れることで容易に分かりますが、扉はもとより内陣や外陣と言った仕切り板も張られておらず、吹き放ち状態になっており、部屋の隅々まで見通せます。

豊国神社(千畳閣)に使用されている木材

この豊国神社(千畳閣)に使用されている木材は、上述した楠の他、杉や松、栂(つが)などの様々な樹木が使用されています。

通例であればヒノキなどの用材が使用されるところですが、できるだけ効率よく短期間で建立できるように可能な限り近隣から用材から集められています。

秀吉公ほどの権力者が建造物に権力を反映させずに、あえてこのような短期間で完成を目指した理由の1つに、やはり自らの寿命を悟っていたのかも知れません。ウフ

秀吉公オリジナルの建築様式「支柱の多用」

秀吉公は織田信長の家臣であった頃から築城の名手として知られています。

そんな秀吉公は関白となってからも自らが采配をとって建造物の造営に携わったと云われています。

その遺構の1つとなるのがこの豊国神社・千畳閣です。

千畳閣の建築を見てみると、例えば母屋部分から飛び出た屋根部分を支柱で支えている様子が伺えます。

この支柱は屋根の垂れ下がりを防ぐ目的で使用されたと思われますが、それにしても天下人たる秀吉公が手をかけた堂舎にしては少々不恰好です。

実は秀吉公オリジナルの建築様式とはズバリ!この屋根まわりの支柱のことを指します。支柱を用いない方法が他にあったにもかかわらず、あえて支柱を据えている理由は現在に至っても謎とされています。

そしてこのような屋根まわりに支柱を据えた建築様式こそ秀吉公が手がけた建造物で多く見られることから、「秀吉公オリジナルの建築様式」と呼ばれています。

縁側をとりまく二重の床板

千畳閣に訪れた際に是非、見ていただきたいのが縁側の二重になった床板です。

この床板はぬぅあんとぉぅ!約10㎝も厚みがありますが、当初は1枚だったようです。

この床板はぬぅあんとぉぅ!約10㎝も厚みがありますが、当初は1枚だったようです。

時代を経る過程で、もう1枚補強する意味合いで上から床板が据えられて2重になっています。

なにせ、千畳閣は400年以上も現在の岬の丘陵に建つ建造物であることから、海風などの風食(ふうしょく)の作用により、用材の表面が削られてスリ減っているぐらいです。

例えば、建物内の柱という柱を見れば分かりますが、床面と接している部分などは風食の作用によって1センチほど目減りして隙間ができているのが視認できます。

秀吉公が祀られた入れ物「厨子(ずし)」の木鼻

厨子とは豪華な入れ物のことで、千畳閣においての厨子とは秀吉公の御霊が祀られた神棚や覆屋(おおいや)を指します。

この逗子の前には鳥居にも例えることができる2本の大きな円柱がそびえ立っており、この円柱の上部を見ると唐様(からよう)を匂わせる「木鼻(きばな)」が据えられています。

木鼻とは主に貫(柱と柱をつなぎ止めるための横木)が柱から飛び出た部分に彫刻される飾りのことで、寺院建築に見られる特徴です。

通常、木鼻には「象さん」や「獏(ばく/空想上の生き物)」、「渦巻き模様」などの彫刻が施されます。

この千畳閣の木鼻には象さんの木鼻が据えられていますが、なんとぉぅ!実は4つあるうち1つを残して、すべて明治初頭に切り落とされています。

切り落とされた理由は、明治初頭に政府によって発令された「神仏分離令」によって仏様と神様が分けられたため、仏教色が強いということで政府主導により、3つの木鼻の先が切り落とされたからです。

千畳閣に参拝された際はぜひ!本殿逗子の円柱上部の木鼻に注目してみてください!

1つだけ色が黒ずんだ古びた木鼻があります。この木鼻こそが創建当初の木鼻であり、400年の時を経た木鼻になります。

ちなみに明治初頭に切り落とされた木鼻は付近に住む住人の方が自宅で保管していたようです。それを大正時代に執り行われた修理の際に寄進されて元に戻されたということです。

「しゃもじ」

千畳閣の最大の見どころとなるのが、殿舎の中に幾つかお祀りされている”特大しゃもじ”です。

すでにご存知の方も多いと思われますが、宮島は古来、”木製しゃもじ”の日本一の産地でもあります。

宮島の”しゃもじ”は、かつて島内に居処した誓真(せいしん)という僧侶が広めた産業になりますが、後に厳島神社へ参拝する人々によって”しゃもじ”が日本中に広まり、いつしか「”しゃもじ”でご飯をすくい取るが、→、勝利をすくい取る」とされるようになっています。

つまり、この巨大な”しゃもじ”は、戦勝祈願で奉納された”巨大しゃもじ”となります。

”巨大なしゃもじ”を奉納するくらいです。絶対に何がなんでも勝ちたかったんでしょうなぁ。オホ

宮島のしゃもじの歴史や由来については以下の別ページにてご紹介しています。

絵馬

あまり知られていませんが、なっ、なっ、ゴホっ。な、なんとぉぅっ!厳島神社は江戸時代以来、「日本三大絵馬奉納所」と呼ばれています。

日本三大絵馬奉納所・一覧

- 春日大社(奈良県奈良市)

- 成田山新勝寺(千葉県成田市)

- 厳島神社

千畳閣には、厳島神社へ奉納された絵馬が多数、飾られていますが、厳島神社へ奉納された絵馬の数は日本一と云われています。なお、現在奉納された絵馬の一部は宝物館内で展示されています。

これら絵馬はかつては極彩色で描かれていましたが、現在は色がはげてしまって見えない部分もあります。

中には江戸時代の年号が記載されていて、厳島神社の様子や大鳥居などが描かれている絵馬も存在します。

これはすなわち江戸時代に描かれて奉納された絵馬だということであり、特に注目すべきは「絵馬に描かれた大鳥居の扁額(へんがく)の文字」です。

大鳥居の扁額には、現在では見られない「伊都岐島大明神」と書かれた扁額が描かれています。

大鳥居に関しての詳細は以下の別ページにてご紹介しています。

関連記事:![]() 広島県宮島・厳島神社 大鳥居の秘密を暴露!「 歴史・建築方法・扁額の文字」と「お金(お賽銭・小銭)の意味」とは?

広島県宮島・厳島神社 大鳥居の秘密を暴露!「 歴史・建築方法・扁額の文字」と「お金(お賽銭・小銭)の意味」とは?

千畳閣特有の「王」と書かれた金箔押しの屋根瓦

ちょっと千畳閣の屋根瓦をご覧になってみてください。

実はこの千畳閣(豊国神社)は大正時代に大規模な修理が行われており、このときに金箔押しの丸瓦が見つかっています。

上述したように太閤秀吉がこの世を去ってから後は造営工事が中止されたため、以降、時の流れと共に金箔がはげ落ちてしまい、大正時代の修理まで金箔が押されているのが分からなかったようです。

現在、この千畳閣には「王」という字が刻まれた丸瓦が据えられていますが、これは1985年(昭和60年)〜1989年(平成元年)の修理工事の際に創建当初の丸瓦に葺き替えられたからです。

はげ落ちている理由は、下地に朱漆を使用しているからです。朱漆は紫外線が弱点なのですが、金箔押しを施すときは朱漆が必要不可欠です。

金箔押しは金箔押しの職人と漆塗りの職人との阿吽の呼吸をもってしての協演で成し得ることができる仕事です。

ところで・・屋根瓦の「王」の文字の意味とは?

「王」の文字の意味合いについての確証は得られていないようですが、丸瓦に金箔が用いられている時点で豊臣家の権力を内外に示す目的があったものと考えられます。

この千畳閣が造られた当時、秀吉は中央(大阪)を中心に北は信越(越後や信濃)、南は中四国全土を手中に収め、残りは九州と関八州、東北を残すのみでした。

そこでまず、九州全土を手中に収めるために配下の武将を随行させ、大軍を擁してこの宮島の地へ訪れています。

このような背景から推察できるように「王」の文字は、天下人たる秀吉公を表現した文字であると言えます。

船(北前船/弁財船)の模型

千畳閣の堂内には弁財船の模型が置かれています。「弁財船(べんざいせん)」とはこの宮島の周囲を取り囲む瀬戸内海で生み出された船舶であり、安土桃山時代〜江戸時代を経て、改称されつつも昭和初期あたりまで盛んに使用された木造帆船です。

用途は積荷の輸送ですが、江戸時代以降、盛んに改造が行われ用途は多岐に渡ります。

塔の岡「陶晴賢本陣跡」(厳島合戦)

この千畳閣がある場所は石階段を登ることからも分かるように、「丘陵」になっています。

古来、この場所は五重塔が建つ丘(岡)であることから、「塔の岡(丘)」と呼ばれています。

1555年(弘治元年)9月21日、毛利元就と陶晴賢の厳島合戦において陶晴賢は大軍を率いて、この塔の岡へ布陣しています。

この厳島合戦は毛利元就が中国地方の覇者への登竜門となった戦いでもあります。

千畳閣(塔の岡)からの眺望

千畳閣に訪れれば分かりますが、千畳閣からは厳島神社とその向こうに大鳥居を臨む雄大な眺望をご覧いただけるハズです。

五重塔と逆側の岸壁(トイレの近く)からは、対岸となる宮島口や宮島競艇場、宮島口と宮島桟橋を往来するフェリーなどが見えます。

龍髭の松

千畳閣と五重塔から石階段を少し降りた先に「龍髭の松」と呼称するまるで龍の髭のように横に長く延びた松が植栽されています。

なんでも大正15年の当時の厳島神社の宮司が、龍の頬まで伸びる髭の形に似ているとのことから「龍髭の松」と命名したんだとか。

龍髭の松の前には茶席が設けられており、この龍髭の松をボぉ〜っとヨダレを洪水のように垂らしながら、至福の一杯をいただきながら観賞することも可能です。

ちなみにこの松、手入れが行き届いていますが、この茶席を運営するお茶屋の主人が代々、手入れされているとのこと。

おみくじ

千畳閣では厳島神社と同様の”おみくじ”を引くことができます。

木製の筒状の”おみくじ”をカシャカシャ♪フリフリふりっフリっふりっ・・と、して番号の書かれた棒を出します。

”おみくじ”の横に番号が書かれた引き出しがあるので、そこから棒の番号の”おみくじ”を引きます。

注意点としては厳島神社同様、棒を引き抜こうとする方がいますが、棒は引き抜くことができません。

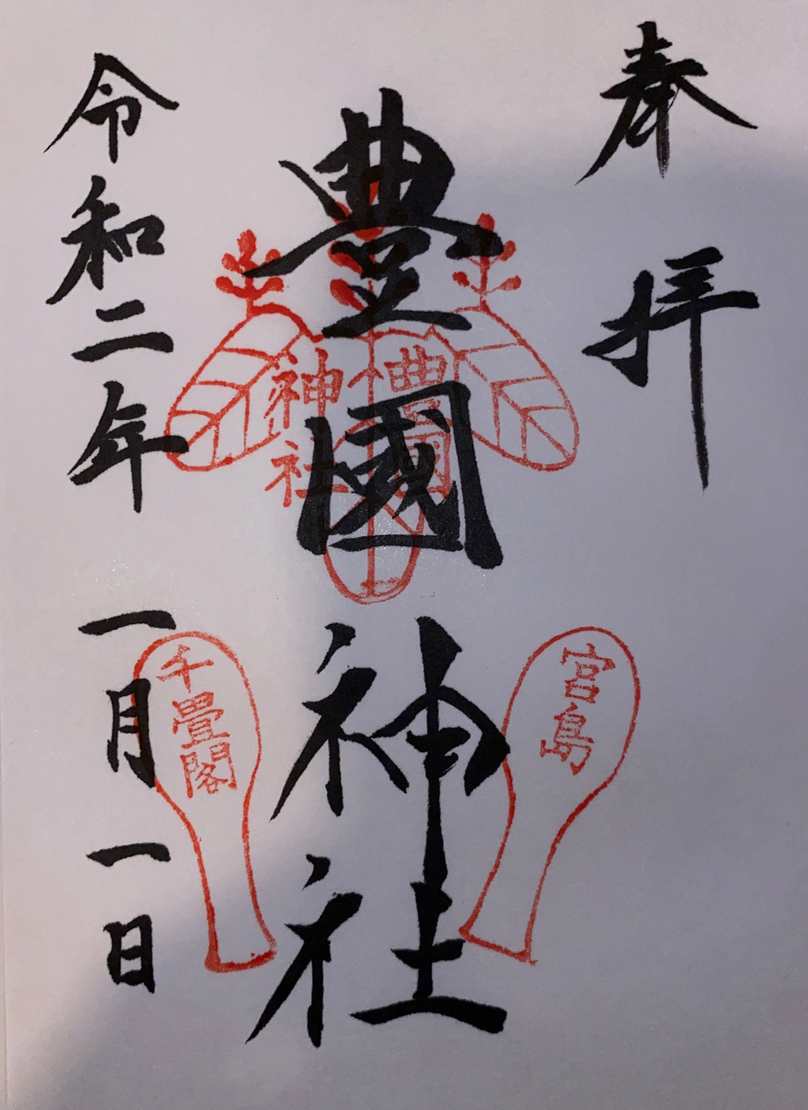

豊国神社(千畳閣)の御朱印の種類や初穂料(値段)・もらえる場所

豊国神社では御朱印を授与されています。現在授与されている種類は1種類です。

- 初穂料(値段):300円

- もらえる場所:千畳閣の建物内部(御本殿逗子の左脇)

注意

豊国神社(千畳閣)で御朱印をいただくためには別途、昇殿料金(入場料金)が必要です。(料金は後述)

豊国神社(千畳閣)の授与場所

- 授与時間:8時30分~16時まで

御朱印をいただく際の混雑具合

千畳閣はそれほど混雑しません。ただ、1人の方が授与されているので、例えばツアー客などの団体客が何十人も御朱印を希望されると待ち時間が生じます。

豊国神社(千畳閣)の御祭神「豊臣秀吉」「加藤清正」

豊国神社の御祭神は天下人「豊臣秀吉」と、その忠臣「加藤清正」です。

これらの豊国神社の建立された土地から察するに、生前の豊臣秀吉と縁のあった土地に築かれた社と言うことになります。

加藤清正はすでにご存知の方も多いと思われますが、「虎狩り」で名を馳せた猛将であり、秀吉公子飼いの武将でもあります。

実はこの豊国神社が創建された当初は秀吉公のみが祀られており、加藤清正は厳島神社の付近に位置する宝山神社(ほうざんじんじゃ/現在の多宝塔)で祀られていたようです。

明治時代に入って宝山神社からこの千畳閣へ遷されています。

豊国神社(千畳閣)の拝観所要時間(滞在時間)

豊国神社(千畳閣)での拝観は基本、堂内と五重塔を観るだけなので30分もあれば充分に可能です。

ただ、堂内の縁側から眺望を楽しんだり、堂内の様子をジックリと見学したりすれば40分、床下を歩くのであれば〜50分くらいは見込んでおいた方が無難です。

ちなみに、千畳閣の床下は通り抜けができます。千畳閣の堂内も出入口が2つありますので、通り抜けが可能です。

豊国神社(千畳閣)の「拝観料金(入場料金)・割引」

豊国神社の境内へは無料で入れますが、千畳閣へ昇殿するためには、入場料としてお金を納める必要があります。

- 入場料金:大人100円 高校生100円 小・中学生50円

- 割引:適用なし

豊国神社(千畳閣)の営業時間(開門・閉門時間)定休日・電話番号」など

- 営業時間(開門・閉門時間):8時30分~16時まで

- 定休日:なし(年中無休)

- 電話番号:0829-44-2020(厳島神社)

こちらでご紹介した料金などは、変更になっている場合がありますので、最新情報は公式ホームページなどでご確認ください。

豊国神社(千畳閣)の場所(地図)と交通アクセス

- 住所:〒739-0500 広島県廿日市市宮島町1−1

- 厳島神社入口(東回廊)から徒歩約2分

- 厳島神社出口(西回廊)から徒歩約7分

千畳閣への具体的な行き方(入り方)

千畳閣への行き方は3つあります。

1.厳島神社の拝観入口(東回廊)の向かいに石階段がありますので、この石階段を上がった先にあります。

2.お食事亭「とりい」の角を曲がった先に千畳閣へ続く、石階段があります。こちらの石階段の方が角度は緩やかです。

3.塔之岡隧道(とうのおかすいどう)の脇、もしくは、もみじまんじゅう坂本菓子の脇にある石階段を上がる(町家通り沿い)

千畳閣は厳島神社を守っていた?!

千畳閣は「塔の岡(丘)」という丘陵地帯に建てられていますが、実は丘陵地帯を利用して厳島神社を風害などから守護しているとも云われています。

厳島神社は浜辺に建てられていますが、後方に弥山(みせん)という山がそびえ立ち、その左右両脇にはこの千畳閣を含めた小高い丘陵地帯が取り囲みます。

かつてこれらの地形を計算に入れて永年の存続を願って建てられたとも考えることもできます。ウフフ

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。